「地震の揺れを左右する、地盤と建物の周期」

地震とは地盤の揺れによって発生しますが、この揺れには周期があります。

揺れの周期とは、振り子のように揺れ、一往復にかかる時間を指します。場所によって違いますが、0.8~1.0秒に集中します。

地盤の特性を簡易計算では、1・2・3種に分けて計算します。

一方、建物も同じ様に揺れの周期を持ちます。その周期は、建物によって固有の周期を持つことから「固有周期」と呼ばれています。

この固有周期は一般的に建物が高く、重く、柔軟なものほど長くなり、低く、軽く、強固なものほど短くなります。

そして、建物の固有周期と地盤の揺れの周期が一致(共振)すると、建物の揺れが増幅され、倒壊などの大きな被害を引き起こす原因となります。

つまり、地盤の周期に近い固有周期を持つ建物を造らないことが、耐震化の重要なポイントとなります。

軟弱地盤の周期曲線はすそ野が広いために、その範囲から外に抜け出せず、不利な条件が重なります。

2019年4月10日水曜日

家の価値・性能・機能の関連特性を知る Part4

前回も書きましたが、地震は日本に住んでいる限り、決して他人事ではありません。そこで、今回は「家の耐震等級」です。

耐震等級とは、1~3の数値が大きくなるほど耐震性能が高くなります。

耐震等級1の建物とは、震度5の地震時、外壁のヒビ割れが発生しない状態で、かつ、震度6強の地震に対して倒壊しない耐震性能を有する建物のことです。

耐震等級2は、等級1の1.25倍、等級3は等級1の1.5倍の耐震性能を有する意味になります。

耐震等級1は、建築基準法の基準で、地震力を建物の重さの20%として構造躯体を検討します。耐震等級3はその1.5倍だから、地震力を建物荷重の30%として構造躯体の損傷を検討することとなります。

但し、この検証法は、建物が地震の揺れに対して弾性状態(耐力が一定で反発力が変化しない状態)を前提とします。

ですので、どれ位の地震力によって倒壊するかを検証できるものではありません。

その検証法となると、今、当社でチャレンジしている、更なる精密・高度な「限界耐力計算法」が必要となります。

耐震等級とは、1~3の数値が大きくなるほど耐震性能が高くなります。

耐震等級1の建物とは、震度5の地震時、外壁のヒビ割れが発生しない状態で、かつ、震度6強の地震に対して倒壊しない耐震性能を有する建物のことです。

耐震等級2は、等級1の1.25倍、等級3は等級1の1.5倍の耐震性能を有する意味になります。

耐震等級1は、建築基準法の基準で、地震力を建物の重さの20%として構造躯体を検討します。耐震等級3はその1.5倍だから、地震力を建物荷重の30%として構造躯体の損傷を検討することとなります。

但し、この検証法は、建物が地震の揺れに対して弾性状態(耐力が一定で反発力が変化しない状態)を前提とします。

ですので、どれ位の地震力によって倒壊するかを検証できるものではありません。

その検証法となると、今、当社でチャレンジしている、更なる精密・高度な「限界耐力計算法」が必要となります。

2019年4月1日月曜日

家の価値・性能・機能の関連特性を知る Part3

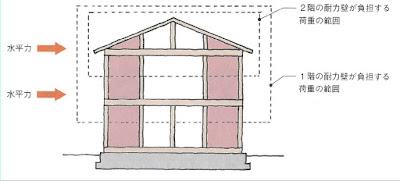

「1階2階、各々の重さに働く地震力」

地震による地面の揺れ具合は、震源地から同じ方向に同じ距離であれば、自宅の隣家も一緒です。揺れ具合は一緒ですが、建物にかかる地震力は、各々の家の重さで変わってきます。

建築基準法では、建物の重さ(荷重)の20%を地震力と仮定した時、構造体が損傷しないことを耐震性の基準としています。

同じ家でも、各階の働く地震力は異なります。1・2階にかかる地震力は各階とも、その階の高さの2分の1の位置に働くと考えます。

この時、1階の上部の重さということは、2階の重さも背負うということです。

つまり、1階には2階の約2倍の地震力が働きます。「高い階の方が揺れ大きくて危ない」と思っていませんでしたか? しかも1階は大きな部屋が多く、壁が2階に比べて少ないのが一般的です。

従って、耐震性の計算では、1・2階のバランスを考慮すれば、2階は問題になることは、ほとんどありません。

以下は次回です。

地震による地面の揺れ具合は、震源地から同じ方向に同じ距離であれば、自宅の隣家も一緒です。揺れ具合は一緒ですが、建物にかかる地震力は、各々の家の重さで変わってきます。

建築基準法では、建物の重さ(荷重)の20%を地震力と仮定した時、構造体が損傷しないことを耐震性の基準としています。

同じ家でも、各階の働く地震力は異なります。1・2階にかかる地震力は各階とも、その階の高さの2分の1の位置に働くと考えます。

この時、1階の上部の重さということは、2階の重さも背負うということです。

つまり、1階には2階の約2倍の地震力が働きます。「高い階の方が揺れ大きくて危ない」と思っていませんでしたか? しかも1階は大きな部屋が多く、壁が2階に比べて少ないのが一般的です。

従って、耐震性の計算では、1・2階のバランスを考慮すれば、2階は問題になることは、ほとんどありません。

以下は次回です。

登録:

コメント (Atom)