前回も書きましたが、地震は日本に住んでいる限り、決して他人事ではありません。そこで、今回は「家の耐震等級」です。

耐震等級とは、1~3の数値が大きくなるほど耐震性能が高くなります。

耐震等級1の建物とは、震度5の地震時、外壁のヒビ割れが発生しない状態で、かつ、震度6強の地震に対して倒壊しない耐震性能を有する建物のことです。

耐震等級2は、等級1の1.25倍、等級3は等級1の1.5倍の耐震性能を有する意味になります。

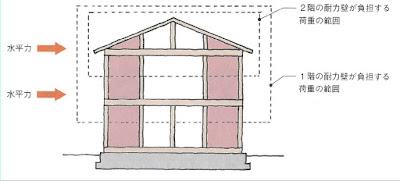

耐震等級1は、建築基準法の基準で、地震力を建物の重さの20%として構造躯体を検討します。耐震等級3はその1.5倍だから、地震力を建物荷重の30%として構造躯体の損傷を検討することとなります。

但し、この検証法は、建物が地震の揺れに対して弾性状態(耐力が一定で反発力が変化しない状態)を前提とします。

ですので、どれ位の地震力によって倒壊するかを検証できるものではありません。

その検証法となると、今、当社でチャレンジしている、更なる精密・高度な「限界耐力計算法」が必要となります。