耐震性能を判定する従来の計算法では、検証用の地震動を地震時に必要とされる耐力といった形で与えられています。

より詳細な限界耐力計算法では、地震時に建物に加わる地震力を計算し、その時の最大変形量を求めます。その変形量(応答変形角)と設計による耐力と変形量を比較し、OK・NOの判定を行います。

その根拠となるのが、下記に掲載した各構造要素の耐力と変形の実験データです。

このグラフが示すように、筋かいや合板の耐力は変形が小さい時には強いのですが、変形が大きく(1/30)なると破壊されます。

長ホゾ・ヌキ・差し鴨居などは、耐力は小さいのですが、変形が進んでも(1/15)、粘り強く耐力が保たれています。

2018年12月10日月曜日

家づくりルネサンス「和」の精神・作法

最近、海外からも「和風の家」が注目されています。

それは、近年の工場生産型の画一的な家づくりに対して、むしろ新しいデザインとしての自然派志向の「和」なのかもしれません。

和風の基本精神は、四季の恵みを忘れることなく、しかし一方で、現代の住宅機能を生かす。

いくら四季を感じるといっても昔ながらの、“夏は暑く冬は寒い家”では誰も納得しないでしょう。開放的でありながら断熱性能を確保し、自然に沿った設計により、化石エネルギーの消費をできる限り抑える家でなければなりません。

日本人は室内で靴を脱いで生活しますが、この習慣だけは変わる気配がありません。その為、内装材は肌に近いところに感じられます。床・柱・壁・天井に木材や土壁など、いわゆる自然素材が見直されています。

更に、地球規模での温暖化対策が問題になっている中、建材の製造や輸送など膨大なエネルギーを費やす家づくりは避けねばなりません。

「地域の材料を使って、職人が建てる。」これこそ、日本人の「和」の精神の原点ではないでしょうか。

それは、近年の工場生産型の画一的な家づくりに対して、むしろ新しいデザインとしての自然派志向の「和」なのかもしれません。

和風の基本精神は、四季の恵みを忘れることなく、しかし一方で、現代の住宅機能を生かす。

いくら四季を感じるといっても昔ながらの、“夏は暑く冬は寒い家”では誰も納得しないでしょう。開放的でありながら断熱性能を確保し、自然に沿った設計により、化石エネルギーの消費をできる限り抑える家でなければなりません。

日本人は室内で靴を脱いで生活しますが、この習慣だけは変わる気配がありません。その為、内装材は肌に近いところに感じられます。床・柱・壁・天井に木材や土壁など、いわゆる自然素材が見直されています。

更に、地球規模での温暖化対策が問題になっている中、建材の製造や輸送など膨大なエネルギーを費やす家づくりは避けねばなりません。

「地域の材料を使って、職人が建てる。」これこそ、日本人の「和」の精神の原点ではないでしょうか。

2018年12月1日土曜日

生まれも育ちもわかる「あがのスギ」を使う

私たちは、快適で気持ちよく、永く愛され100年住む家を理想としています。そのために、すべての材料に自然素材を使ってつくりたいと考えています。

もちろん、徹底的な価格の透明化を図り、コスト面でも満足して頂ける家づくりです。命を守る丈夫で長持ちをする構造と、快適な温熱環境を考慮する、自然素材の感性と性能の両立です。

「あがの家」の構造材に使う木は、天然乾燥の「あがの杉」です。

建て主さんに、その素晴らしさを知って頂きたく、木が育っている山にお連れする事にしています。当会の林業家や製材所の人たちと顔見知りになって頂き、家づくりの喜びと感動の共有です。これによって、山を守る大切さと費用の必要な事も理解頂けるのではないでしょうか。

山に費用を払うというと、普通の家よりも価格が高くなると思うかもしれませんが、逆です。直接山から木を運び込むことで、中間マージンや運送費をカットできるのでコストは下がります(山から製材所まで最大でも〇〇分。製材所から大工の加工場まで○○分)。

予算を上積みしなくても、建て主さんが普通に支払われたお金の中なら、山を育てる費用が賄える仕組みなのです。

「あがの杉」を使うことで、川上と川下の新しい関係が生まれ、「育てる人・つくる人・住む人、三方良し」のネットワークづくりです。

もちろん、徹底的な価格の透明化を図り、コスト面でも満足して頂ける家づくりです。命を守る丈夫で長持ちをする構造と、快適な温熱環境を考慮する、自然素材の感性と性能の両立です。

「あがの家」の構造材に使う木は、天然乾燥の「あがの杉」です。

建て主さんに、その素晴らしさを知って頂きたく、木が育っている山にお連れする事にしています。当会の林業家や製材所の人たちと顔見知りになって頂き、家づくりの喜びと感動の共有です。これによって、山を守る大切さと費用の必要な事も理解頂けるのではないでしょうか。

山に費用を払うというと、普通の家よりも価格が高くなると思うかもしれませんが、逆です。直接山から木を運び込むことで、中間マージンや運送費をカットできるのでコストは下がります(山から製材所まで最大でも〇〇分。製材所から大工の加工場まで○○分)。

予算を上積みしなくても、建て主さんが普通に支払われたお金の中なら、山を育てる費用が賄える仕組みなのです。

「あがの杉」を使うことで、川上と川下の新しい関係が生まれ、「育てる人・つくる人・住む人、三方良し」のネットワークづくりです。

2018年11月20日火曜日

木に触れ、語りかけ、体感し、個性・価値・魅力を引き出す

建築用材としての鉄やコンクリートであれば、性格が素直・単純で付き合いが簡単です。

ところが木材となると、これほど厄介で始末に悪い代物はいません。

その性格を並べてみると、

① 植物繊維で水や空気を含む。

② 腐る、燃える。

③ 曲がる、割れる、ねじれる。

④ フワフワして傷が付く、伸び縮みする。

⑤ 虫(シロアリ)に喰われる。

⑥ 品質と強度にバラツキがある。

⑦ 芯材、辺材で性質が異なる。

等々、並べてみると良い面がありません。

でも何故か、日本人は木の家を望みます。

木は人と同じ生き物だから愛着を感じます。

人と同じく1本たりとも同じものはありません。

種類が違えば香りも違う。

年齢も違えば表情も違う。

産地が違えば性格も違う。

植物だから人に与える健康効果もある。

環境が整えば何百年経っても強度を保つ、等々・・。

ところが木材となると、これほど厄介で始末に悪い代物はいません。

その性格を並べてみると、

① 植物繊維で水や空気を含む。

② 腐る、燃える。

③ 曲がる、割れる、ねじれる。

④ フワフワして傷が付く、伸び縮みする。

⑤ 虫(シロアリ)に喰われる。

⑥ 品質と強度にバラツキがある。

⑦ 芯材、辺材で性質が異なる。

等々、並べてみると良い面がありません。

でも何故か、日本人は木の家を望みます。

木は人と同じ生き物だから愛着を感じます。

人と同じく1本たりとも同じものはありません。

種類が違えば香りも違う。

年齢も違えば表情も違う。

産地が違えば性格も違う。

植物だから人に与える健康効果もある。

環境が整えば何百年経っても強度を保つ、等々・・。

この木材(君)を劣等生にするか優等生にするかの責任は、担当者の見識で決まります。

2018年11月10日土曜日

「納得」と「信頼」のプロセスを重視する

家は住む人の生活全体に対する価値観を表現する最大の出費であり、「納得」と「信頼」から生まれます。家の評価は、結果のモノの価値にプロセスの価値が大きな影響を及ぼします。

プロセスというのは、お客様が提供者と初めて接触し、あれこれ検討の結果、提供者を決め、契約をし、施工に入り完工、引き渡しを経て、アフター・メンテナンスサービスに引き継がれ、長い付き合いが始まっていく経過です。

お客様は性能や品質については十分な知識、判断力を持っているわけではないし、施工についてはほとんど無知です。全てに不安があるが、提供者を信じるしかありません。

そこで第一プロセスは、出会いから納得に至る「知的なコトの第一の創造」に時間と知恵を駆使することが重要になります。第二のプロセスは、取得時のモノの価値、使用して短期で得られる利便価値、長期使用で得られる普遍価値に大別します。年月と共に判ってくる家の価値です。

住んで1年を経過すると、機能・利便性・使用価値が判明します。四季による環境変化(風・雪・雨・日照)、ランニングコスト、生活の習慣動作、等に対しての適応性です。

5年位経過すると、心身の健康、生活スタイル、家族・縁者の関係等、人への影響変化が表れます。10年以降になると、耐久性や資産価値、住む人が感じる魅力や愛着がはっきりします。

プロセスというのは、お客様が提供者と初めて接触し、あれこれ検討の結果、提供者を決め、契約をし、施工に入り完工、引き渡しを経て、アフター・メンテナンスサービスに引き継がれ、長い付き合いが始まっていく経過です。

お客様は性能や品質については十分な知識、判断力を持っているわけではないし、施工についてはほとんど無知です。全てに不安があるが、提供者を信じるしかありません。

そこで第一プロセスは、出会いから納得に至る「知的なコトの第一の創造」に時間と知恵を駆使することが重要になります。第二のプロセスは、取得時のモノの価値、使用して短期で得られる利便価値、長期使用で得られる普遍価値に大別します。年月と共に判ってくる家の価値です。

5年位経過すると、心身の健康、生活スタイル、家族・縁者の関係等、人への影響変化が表れます。10年以降になると、耐久性や資産価値、住む人が感じる魅力や愛着がはっきりします。

2018年11月5日月曜日

<イベントのお知らせ> 自然と暮らしの糸口広場「はぐ組むくらし」

自然と調和する「くらし」方を体感できるイベントです。

パネル展示・住まいの相談コーナーに「あがの家・創生プロジェクト」も参加します。

ご来場をお待ちしております。

日時:11月23日(金/祝日)10:00~16:00

会場:越後森林館(越後流通活性化センター)

新潟市西区曽和5213-3

℡:025-261-7111

2018年11月1日木曜日

家とは2段階の創造でつくられる、「知的なコトの第一の創造」と「物的なモノの第二の創造」

お客様は家の新築・増改築に何を求めて、数百、数千万円の大金を支払うのでしょうか?

一見するとモノ(家)を買っているように見えますが、実はそうではなくモノから得られる「価値」に対してお金を支払っているハズです。「価値」とは、簡単に言えば、人が大切に思うもの、愛すもの、重要なものです。

住宅は価値の集合体です。例えば、安全(地震や台風に強い)、快適(ひろびろ、明るい、ここち良い)、便利(動きやすい、使い勝手の良い間取り、便利な設備)、ステイタス(重厚で堂々とした外観)、コストパフォーマンス(価格に対して価値が大きい)・・などの「コト」を形にした「モノ」が家です。

物事には優先順位があります。その価値を決定する第一要素が、知的な「コト」の創造です。設計図(知的な創造)に本当に欲しい姿が描けているかを確認することです。

大工には次のような格言があります。「二度測って、一度で切る」。一本目の釘を打つ前に、細かなところまで全てが創造されていなければなりません。

素人は己の商品(売りモノ)だけに熱中し、プロはニーズや問題に対しての解決(コト)に熟慮する。

一見するとモノ(家)を買っているように見えますが、実はそうではなくモノから得られる「価値」に対してお金を支払っているハズです。「価値」とは、簡単に言えば、人が大切に思うもの、愛すもの、重要なものです。

住宅は価値の集合体です。例えば、安全(地震や台風に強い)、快適(ひろびろ、明るい、ここち良い)、便利(動きやすい、使い勝手の良い間取り、便利な設備)、ステイタス(重厚で堂々とした外観)、コストパフォーマンス(価格に対して価値が大きい)・・などの「コト」を形にした「モノ」が家です。

物事には優先順位があります。その価値を決定する第一要素が、知的な「コト」の創造です。設計図(知的な創造)に本当に欲しい姿が描けているかを確認することです。

大工には次のような格言があります。「二度測って、一度で切る」。一本目の釘を打つ前に、細かなところまで全てが創造されていなければなりません。

素人は己の商品(売りモノ)だけに熱中し、プロはニーズや問題に対しての解決(コト)に熟慮する。

2018年10月20日土曜日

「災害は忘れた頃にやってくる」あなたの家、本当に大丈夫?

「人の噂も七十五日」これが他人事であれば、さしたる支障もなく安穏に暮らせます。

ところが「災害は忘れた頃にやってくる」。その災害が自分に降りかかった時「想定外でした」では済まされません。そのためにも「備えあれば憂いなし」。

1995年の「阪神・淡路大震災」はもちろん、2016年4月に発生した「熊本地震」の大災害さえ、今では忘れ去られ、我々建築関係者の中でも関心度が薄れています。国や各自治体は危機感を募らせ、高額な補助金制度による耐震診断を推奨しています。

が、これとて「笛吹けど踊らず」「聞く耳持たず」。後になって「こんなつもりではなかった」と愚痴っても「後のまつり」です。

全ての結果は「自業自得?」自己責任。「大丈夫だろう」が一番危険です。診断結果が倒壊の危険判定でも、それを知ることで、室内の家具配置や避難の方法等、命を守る心構えも違ってきます。

ところが「災害は忘れた頃にやってくる」。その災害が自分に降りかかった時「想定外でした」では済まされません。そのためにも「備えあれば憂いなし」。

1995年の「阪神・淡路大震災」はもちろん、2016年4月に発生した「熊本地震」の大災害さえ、今では忘れ去られ、我々建築関係者の中でも関心度が薄れています。国や各自治体は危機感を募らせ、高額な補助金制度による耐震診断を推奨しています。

が、これとて「笛吹けど踊らず」「聞く耳持たず」。後になって「こんなつもりではなかった」と愚痴っても「後のまつり」です。

全ての結果は「自業自得?」自己責任。「大丈夫だろう」が一番危険です。診断結果が倒壊の危険判定でも、それを知ることで、室内の家具配置や避難の方法等、命を守る心構えも違ってきます。

2018年10月10日水曜日

今の家を仕立て直し、より永く、より快適に

家は人が生活するために、多種多様な機能が複雑に絡みあった複合物です。

常に風雨にさらされ、時間が経てば様々な不具合が生じます。その場合、往診が必要です。

その現状や原因を的確に判断できる技術プロがいなくては、生きる命も絶たれる恐れがあります。ヤブ医者では困ります。

最近は新工法、新建材による簡略化により、高度な専門技術職人が少なくなりました。いくら高度なコンピューターや機械があっても、使いこなす人がいなくては無用の長物です。

まさに、住宅診断士は家のホームドクターなのです。

常に風雨にさらされ、時間が経てば様々な不具合が生じます。その場合、往診が必要です。

その現状や原因を的確に判断できる技術プロがいなくては、生きる命も絶たれる恐れがあります。ヤブ医者では困ります。

最近は新工法、新建材による簡略化により、高度な専門技術職人が少なくなりました。いくら高度なコンピューターや機械があっても、使いこなす人がいなくては無用の長物です。

まさに、住宅診断士は家のホームドクターなのです。

2018年10月1日月曜日

“永く愛され、100年住む家”「あがの家・創生プロジェクト」

「越後にいきる家をつくる会」は平成13年発足。

以来、

・「新潟県産木材の需要拡大」

・「家づくりに係る産業の活性化」

・「次世代に受け継ぐ住み心地のよい地域とネットワークづくり」

を目的に様々な活動を行っています。

以来、

・「新潟県産木材の需要拡大」

・「家づくりに係る産業の活性化」

・「次世代に受け継ぐ住み心地のよい地域とネットワークづくり」

を目的に様々な活動を行っています。

基本コンセプトは一緒ですが、地域モデルとして、阿賀町・阿賀野市を中核とした「あがの家・創生プロジェクト」です。

当地は、あがの杉、安田瓦、壁材、等々の建築用材と、各種職人が豊富です。

2018年9月20日木曜日

難易度が高いからこそ、価値・魅力がある

古い家の再生というと、ややもすると、住む人も建築担当者も意匠・デザイン等、表面的な見た目のモノだけに拘ろうとします。

が、肝心なのは、家は住む人の心身の健康と生命の安全と財産を守る、構築物であるということです。当然のことながら、現行の耐震基準を満たすものでなければなりません。

ところが、厄介なことに、今風の金物や筋交い、合板に頼る構造体とは根本から違います。となると、伝統木構造の力学的な根拠に基づいた構造計算で証明するコトが必要となります。

尚且つ、部材の入れ替え、部材補強となると、ノコギリ・ノミ・カンナを自在に操り、経験と美感性を備えた本物の大工職人の技が絶対条件となります。

が、肝心なのは、家は住む人の心身の健康と生命の安全と財産を守る、構築物であるということです。当然のことながら、現行の耐震基準を満たすものでなければなりません。

ところが、厄介なことに、今風の金物や筋交い、合板に頼る構造体とは根本から違います。となると、伝統木構造の力学的な根拠に基づいた構造計算で証明するコトが必要となります。

尚且つ、部材の入れ替え、部材補強となると、ノコギリ・ノミ・カンナを自在に操り、経験と美感性を備えた本物の大工職人の技が絶対条件となります。

2018年9月10日月曜日

地域の伝統文化・技能を後世にバトンタッチ

日本の木造建築物と鉄やコンクリート造りとの最大の違いは、腐れと虫害の管理さえ適正であれば、半永久的に機能する特長があります。

古い家の再活用をお勧めしていますが、何もかもという訳ではありません。

費用の面も含め、価値・メリットの客観的な判断が重要です。

それには、調査・診断・改修設計・施工法・維持管理等の知識・技術の専門力が必要になります。

その様な人材を育成しながら、地域で活躍すれば、歴史ある街並みも、各地に多く存在する空き家や情緒ある古家もむやみに壊されずに地域の活性策にもなります。

古い家の再活用をお勧めしていますが、何もかもという訳ではありません。

費用の面も含め、価値・メリットの客観的な判断が重要です。

それには、調査・診断・改修設計・施工法・維持管理等の知識・技術の専門力が必要になります。

その様な人材を育成しながら、地域で活躍すれば、歴史ある街並みも、各地に多く存在する空き家や情緒ある古家もむやみに壊されずに地域の活性策にもなります。

2018年9月1日土曜日

「三方良し」を目指して「あがの家・創生プロジェクト」 Part4

「感性豊かな設計士さん、一緒に活動を」

家を求める人の動機・要望を具体的に目で分かるように表現するのが設計者の任務です。

数年前に、国立競技場の設計で大混乱が発生しました。結果、59億円もの大損失が報じられています。

ところで、ある評論家はこのトラブルの原因を、デザイナーは工事金額や構造に関して責任はないと言っていました。が、とんでもない無知といわざるを得ません。

建築におけるデザインとは、絵に描く絵だけの広告・商業デザインとは根底から違うのです。

建築とは構造物です。

人の健康と生命、財産を守る安全が第一前提です。

当然のごとく、その用途に応じた機能と金額のバランスが求められ、尚且つ美しくなければなりません。

今後は、建築に関してはデザイナーなどという言葉は廃止して、建築設計者と呼ぶべきです。

今風の家づくりに関しても同じことが言えます。

誰がどのようなプロセスを経て、この家を生んだのか? 作者・責任者不明の家が乱立しています。

本来、建築設計者がお客さまと何度も話し合い、一緒になって家をつくっていくことは当たり前のことです。

多くの人に会い、人の気持ちを感じ、それを表現できる感性が必要です。

「あがの家」の新たな価値・魅力を最終的に決定するのは「設計力」です。

人間性豊かで設計業務に意欲のある方、ご参加をお願いします。

家を求める人の動機・要望を具体的に目で分かるように表現するのが設計者の任務です。

数年前に、国立競技場の設計で大混乱が発生しました。結果、59億円もの大損失が報じられています。

ところで、ある評論家はこのトラブルの原因を、デザイナーは工事金額や構造に関して責任はないと言っていました。が、とんでもない無知といわざるを得ません。

建築におけるデザインとは、絵に描く絵だけの広告・商業デザインとは根底から違うのです。

建築とは構造物です。

人の健康と生命、財産を守る安全が第一前提です。

当然のごとく、その用途に応じた機能と金額のバランスが求められ、尚且つ美しくなければなりません。

今後は、建築に関してはデザイナーなどという言葉は廃止して、建築設計者と呼ぶべきです。

今風の家づくりに関しても同じことが言えます。

誰がどのようなプロセスを経て、この家を生んだのか? 作者・責任者不明の家が乱立しています。

本来、建築設計者がお客さまと何度も話し合い、一緒になって家をつくっていくことは当たり前のことです。

多くの人に会い、人の気持ちを感じ、それを表現できる感性が必要です。

「あがの家」の新たな価値・魅力を最終的に決定するのは「設計力」です。

人間性豊かで設計業務に意欲のある方、ご参加をお願いします。

2018年8月20日月曜日

「三方良し」を目指して「あがの家・創生プロジェクト」 Part3

木目・色・つや、自然そのまま、天然乾燥の「あがの杉」

木材となる樹木は、生物であり、生きている細胞には多くの水を含んでいます。この水分の影響で、収縮・膨潤・重さ・強度・耐久性が変わります。

木材に含まれる水の割合を示す場合、水分を含まない木材重量(絶乾重量)に対する水分重量の割合を表す含水率を用います。

乾燥を促進させるには、温度を上げる、湿度を下げる、風を当てるなどの方法があります。

但し、条件が厳しいと、割れや落ち込み(細胞のつぶれによる異常な収縮)などの原因になります。

「水分量さえ下がっていれば、木は狂いにくい」という観点から、誰でも判断できる、含水率優先となりました。

そこで登場したのが、人工乾燥です。

が、現実には内部割れ等の強度不足の事例が多く報告されています。

「あがの杉」は時間も手間もかかりますが、天然乾燥方式としました。

木目や色つやも自然のままで、燃料費やCO₂の削減にもなります。

自然物は自然の摂理に従って活用するのが最適と思っています。

木材となる樹木は、生物であり、生きている細胞には多くの水を含んでいます。この水分の影響で、収縮・膨潤・重さ・強度・耐久性が変わります。

木材に含まれる水の割合を示す場合、水分を含まない木材重量(絶乾重量)に対する水分重量の割合を表す含水率を用います。

乾燥を促進させるには、温度を上げる、湿度を下げる、風を当てるなどの方法があります。

但し、条件が厳しいと、割れや落ち込み(細胞のつぶれによる異常な収縮)などの原因になります。

「水分量さえ下がっていれば、木は狂いにくい」という観点から、誰でも判断できる、含水率優先となりました。

そこで登場したのが、人工乾燥です。

が、現実には内部割れ等の強度不足の事例が多く報告されています。

「あがの杉」は時間も手間もかかりますが、天然乾燥方式としました。

木目や色つやも自然のままで、燃料費やCO₂の削減にもなります。

自然物は自然の摂理に従って活用するのが最適と思っています。

2018年8月10日金曜日

「三方良し」を目指して「あがの家・創生プロジェクト」 Part2

生まれも育ちもわかる「あがの杉」を使う

「あがの家」に使う構造材(土台・柱以外)は、天然乾燥の「あがの杉」です(小割材であっても、一切外国産材は使いません)。

建て主さんに、その素晴らしさを知って頂きたく、木が育っている山にお連れする事にしています。

ご希望であれば、立木を選んでもらう事も出来ます(但し、乾燥期間が必要となりますが)。

目的は、木材提供者との交流により、信頼関係が深まります。更に、植林の大切さを分かって頂き、山を守る費用の必要な事も、分かって頂けると思います。

山に費用を払うというと、普通の家より価格が高くなると思われるかもしれませんが、逆です。

同じ地域内で直接山から木を製材所に運ぶ事で、流通の中間マージンや運搬費をカット出来るのでコストは下がります。

予算を上積みしなくても、建て主さんが普通に支払われるお金の中から、山の木を育てる費用が賄える仕組みです。

このプロジェクトは、これまでにない新しい日本の家づくりを目指します。

その前提として、徹底的に価格の透明化を図り、お金と家の価値・魅力の両面で、建て主さんが満足・共感して頂けるように、誠意・熱意をもって努力します。

「あがの家」に使う構造材(土台・柱以外)は、天然乾燥の「あがの杉」です(小割材であっても、一切外国産材は使いません)。

建て主さんに、その素晴らしさを知って頂きたく、木が育っている山にお連れする事にしています。

ご希望であれば、立木を選んでもらう事も出来ます(但し、乾燥期間が必要となりますが)。

目的は、木材提供者との交流により、信頼関係が深まります。更に、植林の大切さを分かって頂き、山を守る費用の必要な事も、分かって頂けると思います。

山に費用を払うというと、普通の家より価格が高くなると思われるかもしれませんが、逆です。

同じ地域内で直接山から木を製材所に運ぶ事で、流通の中間マージンや運搬費をカット出来るのでコストは下がります。

予算を上積みしなくても、建て主さんが普通に支払われるお金の中から、山の木を育てる費用が賄える仕組みです。

このプロジェクトは、これまでにない新しい日本の家づくりを目指します。

その前提として、徹底的に価格の透明化を図り、お金と家の価値・魅力の両面で、建て主さんが満足・共感して頂けるように、誠意・熱意をもって努力します。

2018年8月1日水曜日

「三方良し」を目指して「あがの家・創生プロジェクト」 Part1

「地域活性を目指して」ご参加を

「越後にいきる家をつくる会」は、平成13年4月に発足、今年で18年目になりました。

会則3に「新潟県産木材の需要拡大を図ることで、山村及び地域の木材、住宅に係る産業を活性化し、次世代に引き継ぐ住み心地の良い地域と、ネットワーク作りを目的とする」と記載されています。

以来、講演会・見学会・会報発刊・山の作業会・建築学研修会・各種イベントへの参加、等々、様々な活動を行ってきました。

が、その実質的効果を今振り返ってみると、微々たるものであった事は否めません。

4年前に、県内の人・モノを活用した「越後特産品創生事業」を掲げましたが、それとても日の目を見ることは出来ませんでした(越後といっても余りにも広範囲)。

今まさに、地方創生が急務です。

そこで、ある一定のエリアの資源・産業・人・風土を活用した家づくりに絞り込むことにしました。

その一つのモデルとして、阿賀町・阿賀野市を中核とした「あがの家・創生プロジェクト」です。

当地は、あがの杉・安田瓦・壁土等々の建築用材と、各種職人さんが豊富です。

このネットワークを活かして、新しい魅力と価値ある家づくりを目指します。

ご協力ご参加をお願いします。

「越後にいきる家をつくる会」は、平成13年4月に発足、今年で18年目になりました。

会則3に「新潟県産木材の需要拡大を図ることで、山村及び地域の木材、住宅に係る産業を活性化し、次世代に引き継ぐ住み心地の良い地域と、ネットワーク作りを目的とする」と記載されています。

以来、講演会・見学会・会報発刊・山の作業会・建築学研修会・各種イベントへの参加、等々、様々な活動を行ってきました。

が、その実質的効果を今振り返ってみると、微々たるものであった事は否めません。

4年前に、県内の人・モノを活用した「越後特産品創生事業」を掲げましたが、それとても日の目を見ることは出来ませんでした(越後といっても余りにも広範囲)。

今まさに、地方創生が急務です。

そこで、ある一定のエリアの資源・産業・人・風土を活用した家づくりに絞り込むことにしました。

その一つのモデルとして、阿賀町・阿賀野市を中核とした「あがの家・創生プロジェクト」です。

当地は、あがの杉・安田瓦・壁土等々の建築用材と、各種職人さんが豊富です。

このネットワークを活かして、新しい魅力と価値ある家づくりを目指します。

ご協力ご参加をお願いします。

2018年7月20日金曜日

家の価値・性能・機能の関連特性を知る Part6

「建物の変形(層間変形)について」

これまでは、「耐震性能における地震力とは水平力のことであり、建物の重量と固有周期が影響する」というのが、概略の説明でした。

今度は建物の地震に対する耐力(抵抗力)についてのお話しです。

建物に水平力を加えて徐々に強くしていきます。すると、建物は少しずつ変形を始め、窓ガラスが割れたり、外壁にヒビ割れが入ったりします。

この現象の現れる変形の度合い(変形量)は、各階の高さ(H)と、変形の幅(δ)の比(層間変形角 θ=δ/H)で表します。

外壁のサイディングでヒビ割れの起きる限界の θ は 120分の1(損傷限界)とされ、階の高さが3mだとすると2.5cmになります。

これに対して建物が倒壊する限度を「安全限界」と言います。

今風の合板や筋かい等、釘や金物に頼る構造の安全限界は30分の1とされています。

当社がお勧めする木組みによる伝統的構造の場合は、15分の1までの粘り強さが実験で証明されています。

これまでは、「耐震性能における地震力とは水平力のことであり、建物の重量と固有周期が影響する」というのが、概略の説明でした。

今度は建物の地震に対する耐力(抵抗力)についてのお話しです。

建物に水平力を加えて徐々に強くしていきます。すると、建物は少しずつ変形を始め、窓ガラスが割れたり、外壁にヒビ割れが入ったりします。

この現象の現れる変形の度合い(変形量)は、各階の高さ(H)と、変形の幅(δ)の比(層間変形角 θ=δ/H)で表します。

外壁のサイディングでヒビ割れの起きる限界の θ は 120分の1(損傷限界)とされ、階の高さが3mだとすると2.5cmになります。

これに対して建物が倒壊する限度を「安全限界」と言います。

今風の合板や筋かい等、釘や金物に頼る構造の安全限界は30分の1とされています。

当社がお勧めする木組みによる伝統的構造の場合は、15分の1までの粘り強さが実験で証明されています。

2018年7月10日火曜日

家の価値・性能・機能の関連特性を知る Part5

「地震の揺れを左右する、地盤と建物の周期」

地震とは地盤の揺れによって発生しますが、この揺れには周期があります。

揺れの周期とは、振り子のように揺れ、一往復にかかる時間を指します。場所によって違いますが、0.8~1.0秒に集中します。

地盤の特性を簡易計算では、1・2・3種に分けて計算します。

一方、建物も同じ様に揺れの周期を持ちます。その周期は、建物によって固有の周期を持つことから「固有周期」と呼ばれています。

この固有周期は一般的に建物が高く、重く、柔軟なものほど長くなり、低く、軽く、強固なものほど短くなります。

そして、建物の固有周期と地盤の揺れの周期が一致(共振)すると、建物の揺れが増幅され、倒壊などの大きな被害を引き起こす原因となります。

つまり、地盤の周期に近い固有周期を持つ建物を造らないことが、耐震化の重要なポイントとなります。

軟弱地盤の周期曲線はすそ野が広いために、その範囲から外に抜け出せず、不利な条件が重なります。

地震とは地盤の揺れによって発生しますが、この揺れには周期があります。

揺れの周期とは、振り子のように揺れ、一往復にかかる時間を指します。場所によって違いますが、0.8~1.0秒に集中します。

地盤の特性を簡易計算では、1・2・3種に分けて計算します。

一方、建物も同じ様に揺れの周期を持ちます。その周期は、建物によって固有の周期を持つことから「固有周期」と呼ばれています。

この固有周期は一般的に建物が高く、重く、柔軟なものほど長くなり、低く、軽く、強固なものほど短くなります。

そして、建物の固有周期と地盤の揺れの周期が一致(共振)すると、建物の揺れが増幅され、倒壊などの大きな被害を引き起こす原因となります。

つまり、地盤の周期に近い固有周期を持つ建物を造らないことが、耐震化の重要なポイントとなります。

軟弱地盤の周期曲線はすそ野が広いために、その範囲から外に抜け出せず、不利な条件が重なります。

2018年7月1日日曜日

家の価値・性能・機能の関連特性を知る Part4

「地震力と耐震性」

このコラム、数回に分けて「地震と家の関連特性」を連載していますが、くしくも、6月18日、大阪地区で震度6弱の地震が発生しました。6月20日現在、死者・負傷者数は報じられていますが、家屋の損傷・倒壊等の詳細はまだ不明です。

前回も書きましたが、地震国日本に住んでいる限り、決して他人事ではありません。そこで、今回は「家の耐震等級」です。

耐震等級とは、1~3の数値が大きくなるほど耐震性能が高くなります。

耐震等級1の建物とは、震度5の地震時、外壁のヒビ割れが発生しない状態で、かつ、震度6強の地震に対して倒壊しない耐震性能を有する建物のことです。

耐震等級2は、等級1の1.25倍、等級3は等級1の1.5倍の耐震性能を有する意味になります。

耐震等級1は、建築基準法の基準で、地震力を建物の重さの20%として構造躯体を検討します。耐震等級3はその1.5倍だから、地震力を建物荷重の30%として構造躯体の損傷を検討することとなります。

但し、この検証法は、建物が地震の揺れに対して弾性状態(耐力が一定で反発力が変化しない状態)を前提とします。

ですので、どれ位の地震力によって倒壊するかを検証できるものではありません。

その検証法となると、今、当社でチャレンジしている、更なる精密・高度な「限界耐力計算法」が必要となります。

このコラム、数回に分けて「地震と家の関連特性」を連載していますが、くしくも、6月18日、大阪地区で震度6弱の地震が発生しました。6月20日現在、死者・負傷者数は報じられていますが、家屋の損傷・倒壊等の詳細はまだ不明です。

前回も書きましたが、地震国日本に住んでいる限り、決して他人事ではありません。そこで、今回は「家の耐震等級」です。

耐震等級とは、1~3の数値が大きくなるほど耐震性能が高くなります。

耐震等級1の建物とは、震度5の地震時、外壁のヒビ割れが発生しない状態で、かつ、震度6強の地震に対して倒壊しない耐震性能を有する建物のことです。

耐震等級2は、等級1の1.25倍、等級3は等級1の1.5倍の耐震性能を有する意味になります。

耐震等級1は、建築基準法の基準で、地震力を建物の重さの20%として構造躯体を検討します。耐震等級3はその1.5倍だから、地震力を建物荷重の30%として構造躯体の損傷を検討することとなります。

但し、この検証法は、建物が地震の揺れに対して弾性状態(耐力が一定で反発力が変化しない状態)を前提とします。

ですので、どれ位の地震力によって倒壊するかを検証できるものではありません。

その検証法となると、今、当社でチャレンジしている、更なる精密・高度な「限界耐力計算法」が必要となります。

2018年6月20日水曜日

家の価値・性能・機能の関連特性を知る Part3

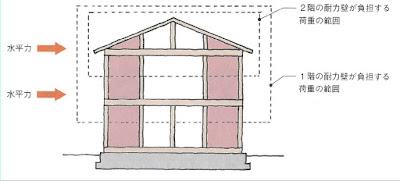

「1階2階、各々の重さに働く地震力」

地震による地面の揺れ具合は、震源地から同じ方向に同じ距離であれば、自宅の隣家も一緒です。揺れ具合は一緒ですが、建物にかかる地震力は、各々の家の重さで変わってきます。

建築基準法では、建物の重さ(荷重)の20%を地震力と仮定した時、構造体が損傷しないことを耐震性の基準としています。

同じ家でも、各階の働く地震力は異なります。1・2階にかかる地震力は各階とも、その階の高さの2分の1の位置に働くと考えます。

この時、1階の上部の重さということは、2階の重さも背負うということです。

つまり、1階には2階の約2倍の地震力が働きます。「高い階の方が揺れ大きくて危ない」と思っていませんでしたか? しかも1階は大きな部屋が多く、壁が2階に比べて少ないのが一般的です。

従って、耐震性の計算では、1・2階のバランスを考慮すれば、2階は問題になることは、ほとんどありません。

以下は次回です。

地震による地面の揺れ具合は、震源地から同じ方向に同じ距離であれば、自宅の隣家も一緒です。揺れ具合は一緒ですが、建物にかかる地震力は、各々の家の重さで変わってきます。

建築基準法では、建物の重さ(荷重)の20%を地震力と仮定した時、構造体が損傷しないことを耐震性の基準としています。

同じ家でも、各階の働く地震力は異なります。1・2階にかかる地震力は各階とも、その階の高さの2分の1の位置に働くと考えます。

この時、1階の上部の重さということは、2階の重さも背負うということです。

つまり、1階には2階の約2倍の地震力が働きます。「高い階の方が揺れ大きくて危ない」と思っていませんでしたか? しかも1階は大きな部屋が多く、壁が2階に比べて少ないのが一般的です。

従って、耐震性の計算では、1・2階のバランスを考慮すれば、2階は問題になることは、ほとんどありません。

以下は次回です。

2018年6月10日日曜日

家の価値・性能・機能の関連特性を知る Part2

「地震力と耐震性」

最近、テレビや新聞で首都直下型、又は東南海地震の被害予測が頻繁に報じられています。

一見、私たち新潟県に住む者としては、よそ事と思うかも知れませんが、そうではありません。日本列島に住む限り、必ず地震に襲われると覚悟しなければなりません。

一昨年は「熊本地震」が発生、甚大な被害を受けました。そこで今回から家と地震の関連を、数回に分けて掲載します。

☆地震とは?

建築学的には、地震の際に建物に働く力を「加速度」と捉えます。地震は、地下に震源を持つので、下から突き上げる力と、建物を横に揺らす力とが同時に存在します。

下からの力も凄まじいのですが、横に揺らす力の約50%と言われています。従って、まずは第一に耐震性能として話題にするのは、横に揺らす力の影響です。

要約すると、

①地震力=水平力と考える。

②地震力は、1・2階各々に働くので、別々に抵抗すると考える。

③地震力は、建物の重さに比例する。

次回に続く・・・。

最近、テレビや新聞で首都直下型、又は東南海地震の被害予測が頻繁に報じられています。

一見、私たち新潟県に住む者としては、よそ事と思うかも知れませんが、そうではありません。日本列島に住む限り、必ず地震に襲われると覚悟しなければなりません。

一昨年は「熊本地震」が発生、甚大な被害を受けました。そこで今回から家と地震の関連を、数回に分けて掲載します。

☆地震とは?

建築学的には、地震の際に建物に働く力を「加速度」と捉えます。地震は、地下に震源を持つので、下から突き上げる力と、建物を横に揺らす力とが同時に存在します。

下からの力も凄まじいのですが、横に揺らす力の約50%と言われています。従って、まずは第一に耐震性能として話題にするのは、横に揺らす力の影響です。

要約すると、

①地震力=水平力と考える。

②地震力は、1・2階各々に働くので、別々に抵抗すると考える。

③地震力は、建物の重さに比例する。

次回に続く・・・。

2018年6月1日金曜日

家の価値・性能・機能の関連特性を知る Part1

「梁のたわみに対する設計数値」

数年前に、当社のお客さまから相談を受けました。

息子さんが仙台市に家を新築することになり、大手ハウスメーカーに頼むことになった。ところで、2階の書斎の書棚に大量の本を置くのだが、大丈夫か診て欲しいとのことでした。

そこで今回は、木の梁についての性能です。

お客さまが心配しているのは、梁が折れるかどうかより、2階の床がたわむのではないか?です。

梁のたわみの計算には、

①荷重の分布による係数

②荷重の大きさ(W)

③スパン(支持点間の距離:L)

④部材のヤング係数(たわみに対する強度:E)

⑤部材の断面形状(縦横寸法による係数:I)

の5項目が影響します。

等分布荷重の場合、数式で表すと δ(たわみの量)=5W L ⁴/384E I となります。

たわみの量は梁の長さ(スパン)との比率で表します。

たわみ量が1cmとすると、スパンが2mの場合は 1/200、4mであれば 1/400となります。

学会の告示に示される制限値は、2階の床の場合 1/300、屋根の梁の場合は 1/200となっています。

この数値はあくまでも参考値ですので、その状況により的確な判断が重要です。

数年前に、当社のお客さまから相談を受けました。

息子さんが仙台市に家を新築することになり、大手ハウスメーカーに頼むことになった。ところで、2階の書斎の書棚に大量の本を置くのだが、大丈夫か診て欲しいとのことでした。

そこで今回は、木の梁についての性能です。

お客さまが心配しているのは、梁が折れるかどうかより、2階の床がたわむのではないか?です。

梁のたわみの計算には、

①荷重の分布による係数

②荷重の大きさ(W)

③スパン(支持点間の距離:L)

④部材のヤング係数(たわみに対する強度:E)

⑤部材の断面形状(縦横寸法による係数:I)

の5項目が影響します。

等分布荷重の場合、数式で表すと δ(たわみの量)=5W L ⁴/384E I となります。

たわみの量は梁の長さ(スパン)との比率で表します。

たわみ量が1cmとすると、スパンが2mの場合は 1/200、4mであれば 1/400となります。

学会の告示に示される制限値は、2階の床の場合 1/300、屋根の梁の場合は 1/200となっています。

この数値はあくまでも参考値ですので、その状況により的確な判断が重要です。

2018年5月20日日曜日

ある建築家から教わった「目に見えないものをデザインする」

目を引くもの、カッコイイものが良いデザインと思われがちです。

ある方の論文に、「悪いデザインというものは、ごまかすこと」で、良い建築とは「見えないものまでデザインされたもの」だと教わりました。

ではそれは何かといえば、うわべの綺麗さ、かっこ良さ、ごまかしではなくて、熱や空気、匂い、音といった「外から入ってくる豊かなもの」、心身の感触、周辺との関係(佇まい、コミュニケーション)、目には見えないけれど大事なことから逃げないで考える。

「見える化」するという言葉がありますが、表現者(設計者、つくり手)は「目に見えないものを見える化」する能力のある人です。

自分たちの価値観をきちんと社会に伝えることができる人が表現者です。建築は様々な要求が混然一体となってハーモニーを奏でるもの。

写真に写らないものも、実物では分かってしまう。見えないものを侮ってはいけない。それには、毎日コンピュータと睨めっこしているだけでは、何時まで経っても見えてきません。

まずは、生活態度を改め、心身を鍛え直し、感受性・気づき力を磨くことです。

具体的には、靴を揃える、

ゴミを拾う、

キビキビ行動、

元気溌剌、

笑顔で挨拶・・・。

習慣を変えて自己変革に尽きるのでは?と思います。

ある方の論文に、「悪いデザインというものは、ごまかすこと」で、良い建築とは「見えないものまでデザインされたもの」だと教わりました。

ではそれは何かといえば、うわべの綺麗さ、かっこ良さ、ごまかしではなくて、熱や空気、匂い、音といった「外から入ってくる豊かなもの」、心身の感触、周辺との関係(佇まい、コミュニケーション)、目には見えないけれど大事なことから逃げないで考える。

「見える化」するという言葉がありますが、表現者(設計者、つくり手)は「目に見えないものを見える化」する能力のある人です。

自分たちの価値観をきちんと社会に伝えることができる人が表現者です。建築は様々な要求が混然一体となってハーモニーを奏でるもの。

写真に写らないものも、実物では分かってしまう。見えないものを侮ってはいけない。それには、毎日コンピュータと睨めっこしているだけでは、何時まで経っても見えてきません。

まずは、生活態度を改め、心身を鍛え直し、感受性・気づき力を磨くことです。

具体的には、靴を揃える、

ゴミを拾う、

キビキビ行動、

元気溌剌、

笑顔で挨拶・・・。

習慣を変えて自己変革に尽きるのでは?と思います。

2018年5月10日木曜日

構造解説書より学ぶ「構造設計という機能」

建築における構造技術とは何か?

このような問いに対して容易に答えることはできませんが、少なくとも「建築物が成立し、実体として存在するために最低限必要なものは『構造』である」ことは確かです。

構造設計とは「何を建てるか」というより、「如何に建てるか」を設計するものであって、現代の工匠(職人)の能力を如何に如実に反映するべきもの、ということです。

しかし、実際の建築物は個々に異なり、機械製品のように在庫がきかないし、注文者の要求も異なります。

これに応える構造技術は、決まりきった手続きや手順で処理し得るものではなく、その物性ごとに千差万別です。

そこには、構造技術者は工事現場での絶え間ない自己研鑽が要求され、力学の理論と経験のバランスよい構造感覚が不可欠です。

当社社員は、デザイン設計は勿論ですが構造のプロを目指しています。

このような問いに対して容易に答えることはできませんが、少なくとも「建築物が成立し、実体として存在するために最低限必要なものは『構造』である」ことは確かです。

構造設計とは「何を建てるか」というより、「如何に建てるか」を設計するものであって、現代の工匠(職人)の能力を如何に如実に反映するべきもの、ということです。

しかし、実際の建築物は個々に異なり、機械製品のように在庫がきかないし、注文者の要求も異なります。

これに応える構造技術は、決まりきった手続きや手順で処理し得るものではなく、その物性ごとに千差万別です。

そこには、構造技術者は工事現場での絶え間ない自己研鑽が要求され、力学の理論と経験のバランスよい構造感覚が不可欠です。

当社社員は、デザイン設計は勿論ですが構造のプロを目指しています。

2018年5月1日火曜日

丈夫な家の根幹に関わる問題を明らかにする

皆さまは、丈夫な家とは柱や梁が太いことであると思っているハズです。

勿論、正解です。

が、時によっては柱が浮き上がるということをご存知でしょうか?

地震等によって、横の力(水平力)が耐力壁に加わると、その壁に接する柱に上向きの力が生じます。そうなると、柱が土台から引き抜かれてしまいます。

いくら梁が大きくて、筋かいや耐力壁が強くても、柱が土台から外れてしまえば家は潰れます。それを防ぐために、柱の接合部にボルトや板金物を取り付けます。

当社ではなるべく金物を使わず木の栓で抑えています(釘や金物で木材を傷めないために)。が、その為には、一定の地震力を想定して、柱に加わる引き抜き力を算定する必要があります(勿論、木の栓の強さも計算する)。

計算法としては、簡易法と詳細法がありますが、より正確な数値を求めるために、当社では詳細法(コンピュータ解析)で計算しています。

この計算は、柱の問題だけではなく、基礎のアンカーボルトやコンクリートの強度、鉄筋の太さや配置方法まで影響します。

これまで、あまり問題にしてこなかったようですが、実は丈夫な家の根幹に関わるコトなのです。

勿論、正解です。

が、時によっては柱が浮き上がるということをご存知でしょうか?

地震等によって、横の力(水平力)が耐力壁に加わると、その壁に接する柱に上向きの力が生じます。そうなると、柱が土台から引き抜かれてしまいます。

いくら梁が大きくて、筋かいや耐力壁が強くても、柱が土台から外れてしまえば家は潰れます。それを防ぐために、柱の接合部にボルトや板金物を取り付けます。

当社ではなるべく金物を使わず木の栓で抑えています(釘や金物で木材を傷めないために)。が、その為には、一定の地震力を想定して、柱に加わる引き抜き力を算定する必要があります(勿論、木の栓の強さも計算する)。

計算法としては、簡易法と詳細法がありますが、より正確な数値を求めるために、当社では詳細法(コンピュータ解析)で計算しています。

この計算は、柱の問題だけではなく、基礎のアンカーボルトやコンクリートの強度、鉄筋の太さや配置方法まで影響します。

これまで、あまり問題にしてこなかったようですが、実は丈夫な家の根幹に関わるコトなのです。

登録:

コメント (Atom)